- 整形外科受診をお勧めする症状

- 首が痛い・こる・回らない

- 背中が痛い・胸が苦しい

- 腰が痛い・足がしびれる

- 肩が上がらない・痛い・夜間にうずく

- 肘が外側・内側が痛い・物を持つと痛む

- 手首が痛い・しびれる・動かすと痛い

- 股関節が痛い・開きにくい

- 膝が痛い・腫れる・曲がらない

- 足首や足の裏が痛い・歩きにくい

- 骨折しても痛くない?

- 骨折の見分け方

- よくあるご質問(Q&A)

整形外科受診をお勧めする症状

対象となる身体の部位

- 首

- 背中

- 肩

- 腕

- 肘

- 手首

- 手・指

- 腰

- 股関節

- 太もも

- 膝

- ふくらはぎ

- 足関節(足首)

- 足(足背、足底)

- 足趾(足指)

対象となる症状

- 骨折、脱臼、捻挫、打撲、肉ばなれ

- 四肢の痛み、しびれ、こわばり、違和感

- 関節痛や筋肉痛

- 首のこりや肩こり

- 腰痛や腰のこわばり

- スポーツが原因の怪我や障害

- 切り傷やすり傷などの外傷

- 骨粗鬆症

- 交通事故後の諸症状、労災認定された症状

首が痛い・こる・回らない

考えられる疾患

頸椎症性神経根症

加齢に伴う骨の変形や椎間板の変性によって、頸椎の神経根が圧迫される疾患です。症状としては、首の痛みだけでなく、肩や腕、手指にかけてしびれやだるさが現れることが多く、咳やくしゃみで痛みが増す場合もあります。日常生活に支障をきたすこともあり、適切な診断と治療が重要です。

頸椎椎間板ヘルニア

椎間板が後方に突出し、神経を圧迫することでさまざまな症状を引き起こす疾患です。頸部の痛みや運動制限に加え、片側の腕や手に放散するようなしびれや脱力感が見られることがあります。発症は比較的若年層にも多く、早期の対応が望まれます。

頸性めまい症

首周囲の筋肉の緊張や頸椎の機能異常によって、平衡感覚に影響を与えることがある症状群です。ふらつきや回転性のめまいに加え、吐き気や肩こり、頭痛を伴うことがあります。耳鼻科疾患との鑑別も必要であり、原因に応じた治療が求められます。

ストレートネック

本来前弯しているべき頸椎のカーブが失われ、真っすぐになっている状態を指します。長時間のスマートフォンやパソコン作業など、前傾姿勢を続ける現代人に増加しており、慢性的な首こりや肩こり、頭痛の原因となることがあります。姿勢改善や筋肉の緊張を和らげるリハビリが効果的とされます。

背中が痛い・胸が苦しい

考えられる疾患

胸郭出口症候群

首から腕に向かう神経や血管が、鎖骨や肋骨、筋肉などにより圧迫されることで発症する疾患です。肩こりのような重だるい感覚から始まり、腕や手にかけてのしびれや脱力感、冷感などが生じます。姿勢不良や筋肉の過緊張が誘因となることが多く、重症化すると日常動作に支障をきたします。

肋間神経痛

肋骨の間を走行する神経が刺激されることによって生じる鋭い痛みを伴う状態です。帯状疱疹の後遺症や姿勢の歪み、ストレスなどが原因となることがあり、片側の胸部や背部にズキズキとした痛みが現れます。深呼吸や咳、寝返りで痛みが増強するのが特徴です。

胸椎圧迫骨折

骨粗しょう症が進行した高齢者に多く見られる骨折で、転倒やくしゃみなどの軽微な外力でも発症します。背中や腰の強い痛みを訴えることが多く、骨折によって身長の低下や姿勢の変化が生じることもあります。早期発見と治療が骨の変形進行を防ぐ鍵となります。

腰が痛い・足がしびれる

考えられる原因

腰椎椎間板ヘルニア

腰椎の椎間板が後方に突出し、神経を圧迫することで腰の痛みとともに、下肢にかけてのしびれや放散痛、筋力低下が現れる疾患です。長時間の座位や前かがみ動作で悪化しやすく、若年~中年層に多い傾向があります。保存療法から手術療法まで、症状に応じた対応が必要です。

腰部脊柱管狭窄症

加齢などにより、神経の通り道である脊柱管が狭くなり、神経が圧迫される状態です。特徴的な症状としては、長く歩くと足にしびれや痛みが出現し、少し休むと回復する「間欠跛行」があります。日常生活の質に直結する疾患のため、早期診断と治療が重要です。

急性腰痛症(ぎっくり腰)

突然起こる激しい腰の痛みで、日常生活や動作の中で腰部に過度な負荷がかかった際に発症します。筋肉や靭帯、椎間関節の損傷が原因とされ、動けなくなるほどの痛みを伴うこともあります。安静とともに、適切な治療と再発予防が求められます。

腰椎分離症・すべり症

腰椎の骨の一部が分離し、椎体が前方へずれてしまう病態です。成長期のスポーツ活動で発症することも多く、腰痛や下肢症状の原因になります。進行すると脊柱管狭窄症を合併することもあるため、定期的な診察が必要です。

反り腰

骨盤が前に傾いており、腰椎が過剰に反っている状態です。骨盤が通常の位置よりも前方に傾き、腰椎が通常のS字カーブよりも強く曲がっている状態を言います。座って過ごす時間が長い、背中を丸めるといった癖、ヒールの高い靴、体重増加、妊娠などが原因になります。放っておくと、腰痛をはじめとする不調を招く恐れがあります。

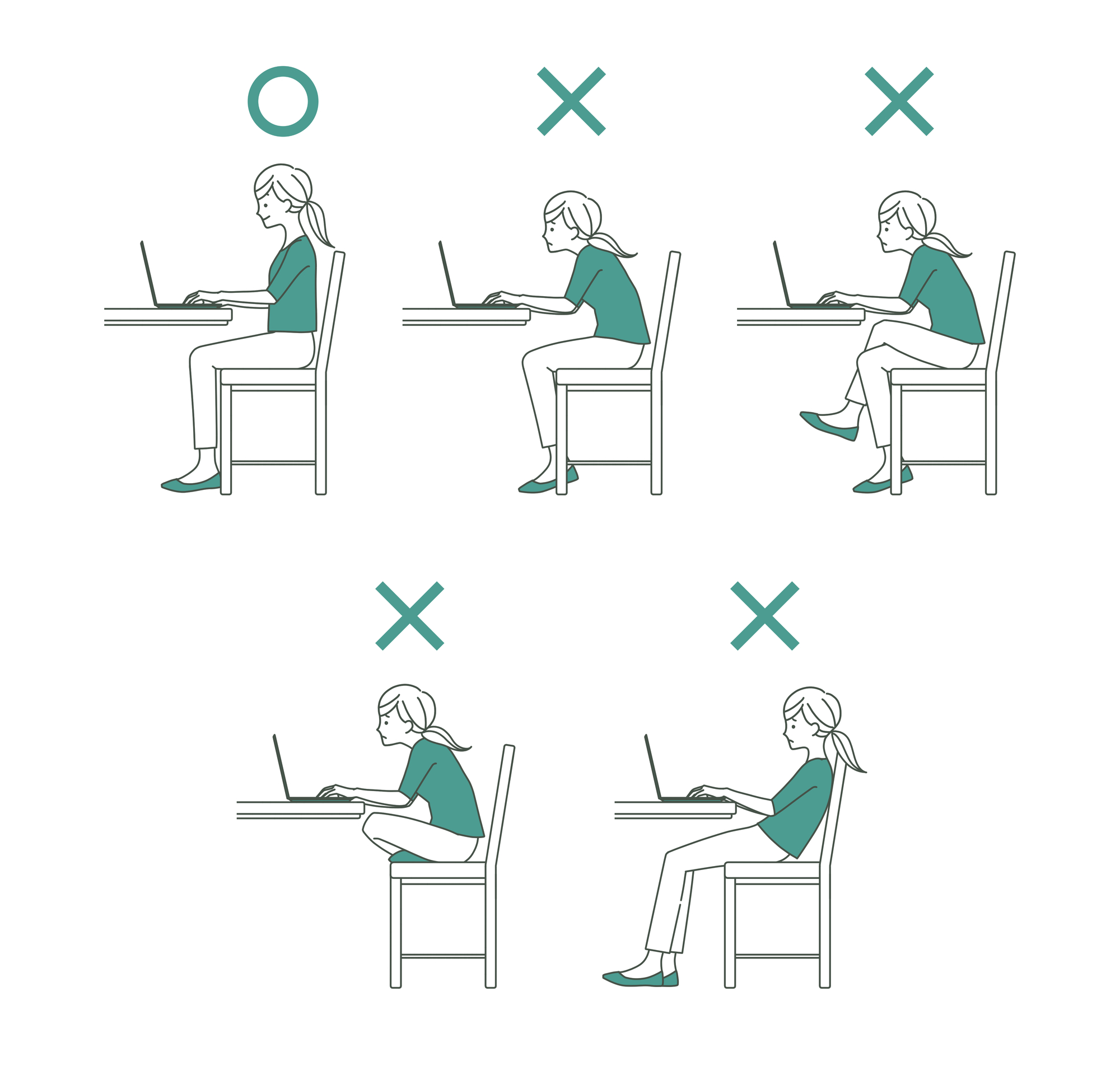

腰が痛いときの座り方

腰痛を抱えている場合、骨盤を正しい位置に保ちつつ背筋を伸ばし、背中が丸まらないように気をつけましょう。椅子に深く座り、足裏全体がしっかり床に付くように意識し、膝と太ももがほぼ直角になる姿勢を維持しましょう。背もたれを使いながらも、体重を完全に背もたれにかけないようにしながら、軽く体を寄りかかることがポイントです。

腰痛を抱えている場合、骨盤を正しい位置に保ちつつ背筋を伸ばし、背中が丸まらないように気をつけましょう。椅子に深く座り、足裏全体がしっかり床に付くように意識し、膝と太ももがほぼ直角になる姿勢を維持しましょう。背もたれを使いながらも、体重を完全に背もたれにかけないようにしながら、軽く体を寄りかかることがポイントです。

肩が上がらない・痛い・

夜間にうずく

考えられる疾患

肩関節周囲炎

(四十肩・五十肩)

加齢や使いすぎなどにより、肩関節周囲の組織が炎症を起こすことで、肩の痛みと動かしにくさが生じる疾患です。特に夜間痛が強く、日常生活動作に支障をきたすことがあります。症状の進行により「炎症期」「拘縮期」「回復期」と経過が分かれ、適切なリハビリと治療が必要です。

腱板断裂

肩を動かす筋肉や腱(腱板)が部分的または完全に断裂した状態です。腕を上げる、持ち上げるといった動作が困難になることが多く、痛みや筋力低下を伴います。高齢者や反復動作が多い方に発症しやすく、重度では手術が検討されます。

石灰沈着性腱板炎

腱板内に沈着したカルシウムが炎症を引き起こす疾患で、突然発症する激しい肩の痛みが特徴です。特に夜間に強く痛むことがあり、関節可動域も制限されます。自然に改善するケースもありますが、炎症が強い場合は注射や内服による治療が必要となります。

インピンジメント症候群

肩の骨と腱がぶつかり合い、摩擦や炎症を起こす状態です。肩を上げる、回すといった特定の動作で痛みが出現し、放置すると腱板損傷につながることもあります。原因に応じた運動療法や生活指導が有効です。

肘が外側・内側が痛い・

物を持つと痛む

考えられる疾患

上腕骨外側上顆炎

(テニス肘)

手首を反らす・使う動作を繰り返すことで、肘の外側の腱に負担がかかり、炎症が生じる疾患です。パソコン作業や家事のような日常動作でも発症することがあり、物を持ち上げる、ひねるといった動作で痛みが強まります。

上腕骨内側上顆炎

(ゴルフ肘)

テニス肘と同様に繰り返しの動作が原因で、今度は肘の内側に痛みが出現する疾患です。特に手を使う仕事やスポーツに従事している方に多く見られ、慢性的な炎症になることもあります。

変形性肘関節症

関節の軟骨がすり減ることで骨同士が接触し、痛みや可動域の制限が生じる疾患です。加齢や過去の外傷などが原因となることが多く、関節の引っかかり感や不安定感を伴う場合があります。保存療法で改善が見込めない場合は、手術の適応となることもあります。

肘部管症候群

肘の内側を走行する尺骨神経が慢性的に圧迫され、小指や薬指にしびれや感覚異常が生じる状態です。進行すると筋力低下を招くため、早期の診断・治療が重要です。原因によっては、手術で神経を開放する必要もあります。

手首が痛い・しびれる・

動かすと痛い

考えられる疾患

ドゥケルバン病

(狭窄性腱鞘炎)

親指を動かす腱と腱鞘が炎症を起こす疾患で、手首の親指側に痛みや腫れが生じます。抱っこや家事、パソコン作業など手を酷使する動作が原因となることが多く、特に女性に多く見られます。放置すると症状が悪化しやすいため、早期の安静と適切な治療が大切です。

手根管症候群

手首にある「手根管」というトンネル状の構造内で正中神経が圧迫され、小指以外の指にしびれや感覚異常が生じます。進行すると親指の筋力低下や細かい作業が困難になることがあります。女性や更年期以降の方に多く見られ、保存療法から手術療法まで治療法は症状の程度に応じて選択されます。

関節リウマチ

免疫の異常によって関節に慢性的な炎症が生じる疾患で、朝の手指のこわばりや腫れ、関節痛が特徴です。特に手首や指関節に初期症状が現れやすく、進行すると関節の変形を引き起こします。早期診断・治療により進行を抑え、関節機能を守ることができます。

ばね指(弾発指)

ばね指は、指の腱とそれを包む腱鞘との間で炎症が起こり、腱の通りが悪くなることで、指の動きに引っかかりが生じる疾患です。特に指を伸ばそうとした際に「カクン」と跳ね返るような現象が見られるのが特徴で、痛みを伴うこともあります。朝に症状が強く、日中は軽快する傾向がありますが、進行すると指が完全に曲がったまま動かなくなることもあります。更年期の女性や糖尿病のある方に多く、早期の保存的治療により進行を防ぐことが可能です。

更年期が原因かも

関節痛の原因として、加齢や女性ホルモン(エストロゲン)の減少が挙げられます。 関節の軟骨には、エストロゲンの受容体(細胞の外からの信号を受け取るタンパク質)があります。エストロゲンの結合のおかげで、筋肉や腱などの関節組織の柔軟性が保たれているのです。

関節痛の原因として、加齢や女性ホルモン(エストロゲン)の減少が挙げられます。 関節の軟骨には、エストロゲンの受容体(細胞の外からの信号を受け取るタンパク質)があります。エストロゲンの結合のおかげで、筋肉や腱などの関節組織の柔軟性が保たれているのです。

股関節が痛い・開きにくい

考えられる疾患

変形性股関節症

股関節の軟骨が摩耗し、関節の変形と痛みを引き起こす疾患です。先天的な股関節の形態異常(臼蓋形成不全)を背景に持つ方に多く、歩行時の足の付け根の痛みや可動域の制限が生じます。進行すると立ち上がりや階段昇降が困難となり、生活の質に大きな影響を及ぼします。

大腿骨頭壊死症

大腿骨の骨頭部分への血流が低下し、骨組織が壊死することで関節が崩壊していく疾患です。原因としてはステロイド薬の使用やアルコール多飲が知られています。初期は無症状で進行とともに股関節痛が現れ、場合によっては人工関節置換術が必要になります。

関節唇損傷

関節唇とは、股関節の関節窩の縁を取り巻く軟骨性の構造物で、関節の安定性や可動性を保つ役割を担っています。この関節唇が外傷や繰り返しの負荷によって損傷すると、関節のひっかかり感や不安定感、運動時の痛みなどが現れます。股関節の場合は深部の鈍い痛みや可動域制限、肩関節では脱臼しやすくなることもあります。MRIなどの画像検査による正確な診断と、保存療法や関節鏡視下手術による修復が検討されます。

坐骨神経痛

坐骨神経痛とは、腰から足にかけて走行する坐骨神経が圧迫または刺激されることにより、臀部(お尻)から太もも、ふくらはぎ、足先にかけて鋭い痛みやしびれ、灼熱感などの放散痛が生じる状態です。原因としては、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、梨状筋症候群などが挙げられます。日常生活や歩行に支障をきたすことがあり、早期診断と保存的治療(薬物療法・リハビリテーション)により症状の軽減を目指します。難治性の場合は神経除圧術などの外科的治療が必要となることもあります。

鼠径部痛症候群

(グロインペイン症候群)

サッカーや陸上競技など、股関節周辺を酷使するスポーツ選手に多い、慢性的な鼠径部の痛みを伴う疾患群です。複数の筋肉や腱、関節が関与するため、原因の特定と適切なリハビリテーションが必要です。

膝が痛い・腫れる・曲がらない

考えられる疾患

変形性膝関節症

膝関節の軟骨が摩耗し、骨の変形や関節内炎症が進行する疾患です。中高年の女性に多く、初期は立ち上がりや階段の昇降時に痛みが生じ、進行すると安静時にも痛みを感じるようになります。生活習慣の改善や運動療法、薬物療法などを組み合わせた総合的な治療が重要です。

半月板損傷

膝の中にあるクッションの役割を果たす半月板が損傷することで、膝の痛みや引っかかり感、動かしづらさが生じます。スポーツでの外傷や加齢による変性が原因となり、重症化すると関節内ロッキング(動かなくなる)を引き起こすこともあります。

前十字靭帯損傷・

内側側副靭帯損傷

膝関節の靱帯損傷は、スポーツや転倒などによる強い衝撃によって生じやすく、特にサッカーやスキー、ラグビーなど方向転換や急停止を伴う競技で多く見られます。

前十字靱帯(ACL)は膝の前後の安定性を保ち、内側側副靱帯(MCL)は内側からの横方向の衝撃を抑える役割を持っています。これらの靱帯が損傷されると、膝の不安定感、腫脹、激痛、歩行困難などが現れ、治療には装具による固定や、リハビリ、場合によっては靱帯再建手術が検討されます。

関節リウマチ

関節リウマチは、自己免疫異常によって関節内に慢性的な炎症が生じる疾患で、全身の関節に影響を及ぼします。膝関節にも症状が現れることが多く、腫れや痛みに加えて関節液の過剰な貯留、可動域制限、関節破壊を引き起こすことがあります。特に朝のこわばりが長時間続くことが特徴で、日常生活動作に支障をきたす場合があります。血液検査や画像検査により早期診断し、免疫調整薬や生物学的製剤による適切な治療を行うことで進行を抑えることが可能です。

膝蓋靱帯炎(ジャンパー膝)

バレーボールやバスケットボールなど、跳躍を伴うスポーツで発症しやすい疾患です。膝蓋骨(お皿)から脛骨にかけて走る膝蓋靱帯に負荷がかかり、膝前面に痛みが生じます。オーバーユースが主な原因であり、安静とストレッチ、筋力強化が効果的です。

足首や足の裏が痛い・

歩きにくい

考えられる疾患

足関節捻挫

足首をひねることで靭帯が損傷する外傷性疾患です。特に外側の靭帯損傷が多く、急性期は腫れや皮下出血、歩行時の痛みが生じます。軽症であっても不適切な治療により慢性不安定性を残すことがあるため、正確な評価とリハビリが不可欠です。

変形性足関節症

足関節の軟骨がすり減ることで、関節の動きに制限が出たり痛みが生じたりする疾患です。過去の捻挫や骨折などの外傷後に発症することが多く、関節の腫れや歩行時の痛みが持続します。保存療法で改善が見込めない場合、手術も選択肢の一つとなります。

後脛骨筋腱機能不全

(扁平足)

内くるぶしの後方を走る後脛骨筋腱が損傷し、土踏まずの低下(扁平足)や足の内側の痛みが現れる疾患です。進行すると足のアーチが崩れてしまい、歩行に支障をきたします。早期にはインソールや装具による治療が効果的ですが、重度では手術が必要なこともあります。

足底腱膜炎

足底腱膜炎は、足の裏にある腱膜(足底腱膜)に炎症が起こる疾患で、特にかかとの前方から土踏まずにかけて痛みが現れます。長時間の立ち仕事や歩行、肥満、加齢、足のアーチの崩れなどがリスク因子となります。特徴的なのは「朝起きて最初の一歩」で強い痛みを感じ、その後動くうちに痛みが軽減するという経過です。治療はインソールやストレッチ、消炎鎮痛薬の使用が中心となり、慢性化した場合には体外衝撃波療法なども検討されます。

外反母趾

外反母趾は、足の親指(母趾)が外側(小指側)に向かって変形し、付け根の関節が内側に突出することで、痛みや腫れ、靴との摩擦による炎症を引き起こす疾患です。遺伝的要因や、先の細いハイヒールなど不適切な靴の影響が大きく、女性に多く見られます。進行すると歩行時のバランスが崩れ、他の足指にも負担がかかります。保存療法(靴の見直しや装具療法)での対応が基本ですが、変形が著しい場合は手術治療も選択肢となります。

モートン病

モートン病は、足の指の付け根部分(中足骨間)で神経が圧迫され、神経腫が形成されることで、足趾にしびれや灼熱感、刺すような痛みが生じる疾患です。特に第3〜4趾の間に発症しやすく、つま先に負担のかかる靴やハイヒールを履いている方に多く見られます。歩行中や長時間の立位で症状が悪化するのが一般的です。治療は靴の工夫、インソールによる圧力分散、薬物療法が基本となり、改善がみられない場合は手術的切除も検討されます。

骨折しても痛くない?

痛みがあまり感じられない骨折も存在します。その理由ですが、骨折の種類や位置によっては、痛みが感じないこともあるためです。実際、毛細骨折や応力骨折などのような小さな骨折の場合、時には痛みが少なかったり、ほとんど感じなかったりすることもあります。また、骨折した直後には、アドレナリンの分泌やショックにより、一時的に痛みを感じにくくなる可能性もあります。しかし、「痛みがない」=「骨折が軽度」とは言い切れません。

痛みがある場合でもない場合でも、必ず診察を受けましょう。

骨折の見分け方

以下にいくつかの例を挙げましたが、症状は重症度や骨折の種類によって、異なることもあります。そのため、正確な診断のためには、医師による診察が不可欠です。

| 痛み | 骨折した部位が激しく痛むことがあります。激しい痛みを伴っている場合には、骨折が強く疑われます。 |

|---|---|

| 腫れ・ 腫れた感覚 |

骨折部位が腫れることもあります。腫れが見られた場合には、骨折が疑われます。 |

| 変形や変色 | 骨折部位が変形・変色している場合、骨折している可能性が高いです。 特に、骨が皮膚から突き出ていると、開放骨折の可能性が極めて高いです。 |

| 感覚の変化 | 骨折部位の周囲に、何かしらの感覚異常が出ることがあります。 チクチクした感覚や痺れなどの異常があった場合は、骨折が疑われます。 |

| 動かない | 骨折したところが動かない、もしくは動かすと激しい痛みが走る場合には、骨折が強く疑われます。 |

よくあるご質問(Q&A)

節々の痛みは何科を受診すればいいですか?

まずは整形外科を受診するのが一般的です。慢性的な節々の痛みや動作時に悪化する痛み、関節内で炎症が起きている可能性があります。我慢せず、当院の専門医までご相談ください。ただし、熱や咳などを伴う場合は内科の受診も検討しましょう。